「歯並びを治したくて治療を受けたいけど気になる費用は?」

「矯正歯科でも医療費控除が受けられる?」

このような疑問を抱え治療に踏みとどまっていませんか?

一般的に矯正歯科で受けられる歯列矯正は自費診療となりますが、治療が必要だと認められる場合には医療費控除の対象となります。

子どもから大人までと幅広い治療法で人気の高い歯列矯正。

これから矯正治療を検討中の方へ、知っておきたい医療費控除の対象や条件など詳しく解説していきます。

目次

歯科矯正治療でも医療費控除の対象になります

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(所得合計金額が200万円までの方は所得の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。

確定申告時に申告する必要がありますが、医療費控除を利用することで所得税や住民税が軽減され、患者さん自身の負担が大きく変わってきます。

医科と歯科で共通の制度ですが、ここで対象となる治療内容には大きな違いがあるので注意が必要です。

| 医科 | 医療行為として必要な治療が対象。医療保険が適用される治療が含まれる |

| 歯科 | う蝕治療や歯周病治療などの医療目的の治療。医療上の必要性がある場合のみ控除の対象 |

一般歯科の治療とは違い、矯正治療ではさらに条件が異なってくるので、具体的な条件をさらに詳しくみていきます。

歯科矯正治療の医療費控除となる3つの条件とは?

歯科矯正治療で行われる歯列矯正は、3つの条件を満たしていると医療費控除が受けられます。

・年間に支払った医療費が10万円以上

・審美目的の治療でないこと

・機能に支障をきたす場合

ここで気をつけたいのが、上記の条件を満たしているにもかかわらず、治療を受けるのが大人か子どもかによって医療費控除の対象が異なることです。

歯科矯正治療といっても、患者さんによって①機能面を目的としたもの、②審美面(見た目の改善)を目的としたものにわかれてきます。

| 機能面 | 咀嚼機能、発音、呼吸機能、睡眠の質向上の改善など |

| 審美面 | 歯並び、出っ歯、すきっ歯、ガミースマイル、口元の突出感の改善など |

3つの条件と目的別内容を踏まえて、よくあるケースを紹介していきますので参考にしてください。

大人の場合

治療の目的が審美的なものではなく医療を目的としたものであること。

例をあげると、歯科医師から噛み合わせや歯並びの問題を指摘され、機能的な障害があると診断し、歯列矯正が必要だと判断された場合です。

審美的(見た目の改善)理由を目的とした歯列矯正は医療費控除の対象にはならないので、適用されるかどうか迷われた時は、歯科医師にご確認ください。

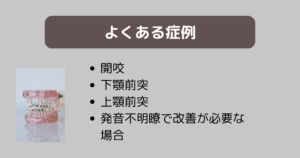

子どもの場合

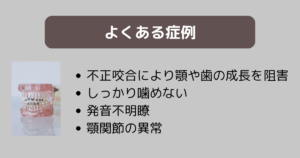

発達段階にある子どものうちから歯列矯正を始めることが多くみられますが、大人と同じで医療目的であることが条件です。

歯科医師が、子どもの成長を阻害しないために歯列矯正が必要だと診断した場合。

発育や健康上の問題を改善するための治療が必要だと判断されることが必要です。

医療費控除の対象となる費用

診断名がつき矯正歯科治療であっても、医療費控除の対象になるかどうかは税務署の判断になります。

全ての費用が対象になり、還付金を受け取れるわけではないことも覚えておきましょう。

特に、矯正治療は自費診療なので、予想していたより高額になることも考えられます。

必ず治療前に歯科医師や、お住いの税務署にご相談ください。

| 医療費控除に含まれるもの |

|

| 医療費控除に含まれないもの |

|

歯科矯正治療では医療費控除はいくら戻るのか?

医療費控除の金額は下記の式から計算した金額(最高200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額−(A)の金額)−(B)の金額

(A)保険金などで補てんされる金額

(例)生命保険で支給される入院給付金や健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など

(B)10万円

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることが要件。

総所得金額(収入から控除などを差し引いた金額)が200万円未満の場合には計算式が変わります。

実際に支払った医療費合計−(A)−(総所得金額)×5%

いずれも計算式で算出された金額が100,000円を超えていれば医療費控除が受けられます。

還付金の計算方法

矯正歯科での矯正治療では、デンタルローンやクレジット分割払いなどを利用するケースも多いため、実際にどれぐらいお金が戻ってくるのか気になります。

医療費控除額がわかれば、どれぐらいのお金が戻ってくるのか以下の還付金計算方法で確認できます。

還付金=控除額×所得税率

課税所得金額によって所得税率は変わるので、国税庁が公開する以下の逆算表で確認します。

| 課税される所得金額 | 所得税率 |

| 1,000円から1,949,000円まで | 5% |

| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% |

| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% |

| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% |

| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% |

| 18,000,000円から39,000,000円まで | 40% |

| 40,000,000円以上 | 45% |

※国税庁所得税の速算表(令和5年4月1日現在法令等)より

歯科矯正治療での医療費控除の手続き方法

医科と同様、歯科矯正治療での医療費控除は年末調整に含まれていないため、自分で確定申告をする必要があります。

給与所得者が確定申告の際、必要となる書類は以下の通り。

・確定申告書

・申告する年の源泉徴収票

・申告する年の歯科矯正治療の領収書(薬局の領収書も含む)

・通院にかかった交通費の領収書

・デンタルローンの契約書または明細書

歯科矯正治療の他に、医療費控除の対象となる医療費があれば、同じ年ごとに申告可能なので領収書は忘れず保管しましょう。

治療費は、生活を共にする家族と合算できることも忘れずに。

続いて、医療費控除の申請の流れをみていきます。

1.医療費控除の明細書を作成

2.確定申告の提出

3.還付金が振り込まれる

医療費控除の明細書を作成

医療費控除の明細書は、国税庁や税務署のホームページからダウンロードできます。

印刷し手書きで記入する以外に、オンライン(e-Tax)での入力も可能。

健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」をもとに、年間でかかった金額を確認し明細書を作成します。

確定申告の提出

医療費控除に必要な確定申告書は国税庁のホームページから作成します。

勤務先で配布される源泉徴収票を確認しながら、確定申告書に記入。

作成後は明細書、申請に必要な書類をつけ、税務署に直接持参、もしくは郵送またはオンライン(e-Tax)で提出します。

還付金が振り込まれる

確定申告完了後、還付金の振込までおよそ1ヶ月半程度かかります。

還付金は申告者に課せられる税金によって金額が異なるため、所得が多い人が申告することにより、還付金を多く受け取ることができます

また、歯列矯正の治療が終了し時間が経っていても、5年以内であればさかのぼって申請ができるので、必ず領収書は捨てずに保管しておきましょう。

歯科矯正治療でも医療費控除をご活用ください

歯科矯正治療でも医療費控除が受けられることがわかると、子どもから大人まで安心して治療が受けられるのではないでしょうか。

プルチーノ歯科・矯正歯科 四日市院では、成人矯正から小児育成矯正まで、幅広い歯科矯正の診療内容があります。

自費診療だと今まで手が出せず、矯正治療をあきらめていた方でも、困ったことがあれば歯科医院でご相談ください。

症状によっては、医療費控除の対象になるので、日常生活に支障がなく、笑顔でいられるよう私達がサポートさせていただきます。